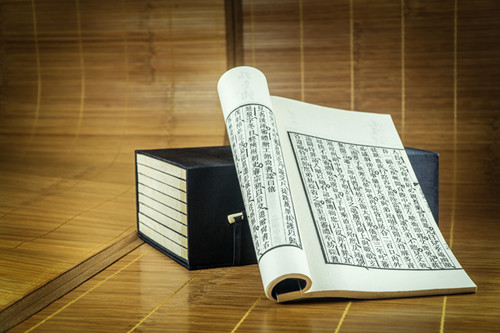

《荀子》

荀子名况,又称孙卿,战国中后期赵国人,曾游历齐、楚、秦、赵,并三任齐国“稷下学宫”之长,晚年在楚国兰陵著述终老。《荀子》主体部分是荀况撰述和弟子后学记录整理而成,其思想内容涉及天人关系、人性论和礼法制度、伦理原则、修身学习等诸多层面,尤侧重发展孔子的礼学,但融入法治的内容,力主“法后王”,通过礼与法规范社会,达成天下一统。荀子礼治主张的理论依据为“人之性恶,其善者伪”,所以必须依赖贤师和法律加以纠正,用礼义加以教导,使性恶转化为性善。荀子思想既源出儒家,又批判地综合了法、黄老等各派学说,成为先秦思想的集大成者,而且深刻地影响了秦汉文化。荀子是孟子之后最具名望的师长,韩非、李斯均从其受学,故司马迁《史记》单为孟子、荀卿设传,相提并论,更奠定了二人在诸子中的独特地位,影响以至于今。荀子的文章论题鲜明,结构严谨,说理透彻,而且善用譬喻排偶,极富说服力,其中《劝学》等篇为古今传诵的名文。